Энциклопедия издается по благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

и по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Как приобрести тома "Православной энциклопедии"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ВО ИМЯ ПРЕПОДОБНОГО ИОАННА РИЛЬСКОГО ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

(Ставропигиальный) (С.-Петербургской епархии С.-Петербургской митрополии), находится в г. С.-Петербурге.

1899-1917 гг.

Предшественником С.-П. И. м. было подворье основанной прот. прав. Иоанном Кронштадтским (Сергиевым) Сурской Иоанно-Богословской жен. общины Архангельской епархии (см.: Сурский во имя апостола Иоанна Богослова женский монастырь), устроенное им же в С.-Петербурге для «поддержания существования сестер. Участок земли в 1954 саж. на активно заселявшейся сев.-зап. окраине города, на углу набережной р. Карповки и Силина (ныне Иоанновского) пер., пожертвовал 4 дек. 1899 г. прав. Иоанну Кронштадтскому потомственный почетный гражданин, купец 2-й гильдии С. Г. Раменский, председатель Об-ва вспоможения бедным Владимирской ц. 10 февр. 1900 г. идея устройства подворья была поддержана еп. Архангельским и Холмогорским Иоанникием (Надеждиным), а 24 февр.- митр. С.-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским). 28 апр. 1900 г. имп. мч. Николай II Александрович разрешил «укрепление» пожертвованного участка за подворьем, а 8 сент. одобрил проект постройки здания подворья, утвержденный Техническо-строительным комитетом МВД 16 авг. (РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 681; Ф. 796. Оп. 181. Д. 1531). Епархиальный архит. Н. Н. Никонов ориентировался на собственный проект (1888-1900) Новоафонского во имя апостола Симона Кананита мужского монастыря и в дальнейшем реализовал такой тип храма на столичном Коневском подворье (1906-1908; разрушено в 30-х гг. XX в.).

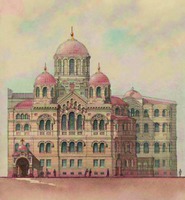

8 мая 1900 г., после молебна и освящения участка подворья, совершенного прав. Иоанном, начались строительные работы. Строительную комиссию возглавлял товарищ обер-прокурора Синода В. К. Саблер. Осенью 1900 г. была освящена деревянная часовня во имя прп. Иоанна Рильского, в к-рой молились первые насельницы из Суры. 16 сент. 1900 г. еп. Ямбургский Борис (Плотников) совершил чин закладки подворья. Быть делопроизводительницей и наблюдать за постройкой святой благословил свою духовную дочь - послушницу А. С. Сергееву, ставшую в 1901 г., после принятия пострига с именем Ангелина, заведующей подворьем, а 28 марта - игуменией мон-ря, где проживали 24 монахини и 43 послушницы. 17 дек. 1901 г. прав. Иоанн освятил во имя своего небесного покровителя - прп. Иоанна Рильского первую небольшую церковь в нижнем этаже главного здания. «Архитектурный исполин» (по словам прав. Иоанна) строился на небольшом участке неправильной формы, с чем связано компактное расположение его зданий, соединенных воедино. Элементы византийского зодчества - имитация кладки «со скрытым рядом» («полосами») с помощью облицовки кирпичом серого цвета в 2 тона, высокое положение центрального барабана, орнамент между этажами, обрамление бифориев и трифориев гранитными колоннами с резными капителями - сочетаются с «русским» 5-главием со шлемовидными куполами, покрытыми поливной цветной керамикой (утрачена) и столпообразной колокольней по типу восьмерик на четверике (колокола отлили в Ярославле). Цоколь и 1-й этаж выделены однотонной облицовкой, соответственно из гранита и темно-серого кирпича. Главный, южный, фасад обращен на р. Карповку. Его раскрепованная центральная часть завершена высоким треугольным щипцом, в тимпан к-рого вписаны аркатурно-колончатый пояс и лепной декор. Аркатурным поясом оформлены венчающий карниз и центральный барабан. Вост. фасад образован 3 гранеными (на уровне 3-го этажа - полуциркульными) апсидами, завершенными конхами. Соборная церковь решена как близкий к крестовокупольному 8-столпный 3-нефный храм. Четыре пары колонн в зап. части несут хоры, еще 4 отделяют это пространство от остальной части храма. Храм прп. Иоанна Рильского перекрыт купольным сводом на парусах, опирающимся на 4 колонны красного гранита с кубоватыми капителями; усыпальница - коробовыми сводами с распалубками и подпружными арками.

Храм на 1000 богомольцев был украшен 3 резными дубовыми иконостасами. Стены расписывали в русско-визант. стиле художники Ф. К. Платонов и П. К. Вениг, иконы создавали Платонов и, по одному из источников, М. В. Нестеров (росписи и иконы утрачены). Чтимыми святынями были подаренный прав. Иоанном серебряный ковчег с частицами мощей преподобных Сергия Радонежского, Александра Свирского, святых Муромских князей Константина, Феодора и Михаила, а также иконы Божией Матери: Толгская, Казанская, Тихвинская, «Скоропослушница» и Иверская (образ с Афона был подарен в 1904 мон. Порфирией, в 1910 от него произошло исцеление) и ап. Иоанна Богослова «с ангелом», частица камня от Гроба Господня, дары прав. Иоанну Кронштадскому от жителей Саратова, Харькова, от торговцев столичной Сенной пл. и чинов С.-Петербургской крепостной артиллерии, ризы для него - от имп. мц. Александры Феодоровны (1905). Престолы и жертвенники во всех алтарях были выполнены из белого мрамора. Престол главного алтаря украшали по сторонам рельефные металлические позлащенные изображения праздников. В алтаре и в 2 ярусах окон помещались витражи с изображением апостолов (все утрачены). С запада на колоннах были расположены обширные деревянные хоры, где во время богослужения располагались инокини и сестры-певчие (ныне восстановлены).

На 2-м этаже находились комнаты (келья-моленная, рабочий кабинет и приемный зал), где обычно останавливался во время частых приездов в столицу приснопамятный основатель обители. Над его постелью висели Казанская икона Божией Матери и икона свт. Николая Чудотворца, вышитые шерстью. Прав. Иоанн часто возглавлял богослужения, совершавшиеся в соборе ежедневно, а затем принимал гостей.

В 1904 г. у потомственного почетного гражданина И. И. Кокина был приобретен соседний с обителью участок, в результате чего общая площадь монастырских земель превысила 3000 кв. саж. Среди жертвователей обители были С. Н. Кожевников, Глазуновы. В 5-этажном доме по Песочной ул. (ныне ул. Проф. Попова, постройка 1903) находились квартиры для священнослужителей и лиц, пожелавших жить при С.-П. И. м. за единовременное пожертвование. В соединяющем корпуса здании располагались трапезная на 200 чел., где в течение года кормили бесплатными обедами 15-22 тыс. богомольцев (на огородах мон-ря выращивали репу, капусту, огурцы), кухня, хлебная и просфорная, а также учрежденная о. Иоанном б-ка. Остальные монастырские учреждения (мастерские: рукодельная, живописная, фотографическая, приют для безродных девочек (с 1911 по 1923 им заведовала мон. Нина (Каменева)), лечебница и лазарет (в течение года ок. 200 чел. получали бесплатные лекарства), типография и кельи для 200 сестер находились в 3-м корпусе, построенном Никоновым в 1907-1908 гг. Здание выходило фасадами на Песочную ул. и монастырский сад, расположенный к востоку от комплекса, с запада к нему примыкал огород.

По штату в мон-ре с 10 апр. 1903 г. служили 2 священника и 2 диакона, с 1910 г.- 3 священника и 3 диакона. Настоятелем храмов со 2 марта 1907 г. до своей смерти в июне 1921 г. был прот. Димитрий Фёдоров, с 5 авг. 1904 г. здесь служил духовный писатель свящ. (впосл. протоиерей) Иоанн Орнатский (1870-1937), младший брат сщмч. Философа Орнатского, муж племянницы прав. Иоанна Кронштадтского, ответственный редактор ж. «Кронштадтский пастырь» (1912-1917) (впосл. репрессирован, умер в ИТК № 18 на ст. Погостье).

20 дек. 1908 г. прот. Иоанн скончался и согласно его прошению (12 дек. 1904) и разрешению Синода 23 дек. был погребен в построенном для этой цели храме-усыпальнице. Большая часть его движимого имущества по завещанию отошла к С.-П. И. м. 21 дек. 1908 г. по предсмертному желанию прав. Иоанна благочинный монастыря (1908-1923) архим. Макарий (Воскресенский) освятил храм во имя св. Илии пророка и св. царицы Феодоры (небесных покровителей его родителей). На похоронах присутствовало не менее 60 тыс. чел. Отпевал прав. Иоанна митр. Антоний в сослужении архиеп. Сергия (Страгородского), еп. сщмч. Кирилла (Смирнова), еп. Михея (Алексеева), 60 священников, в т. ч. ректоров духовных школ архим. Феофана (Быстрова) и архим. сщмч. Вениамина (Казанского), митрофорного прот. Александра Дернова и свящ. Иоанна Орнатского, 20 диаконов. На 40-й день заупокойную литургию служили митрополиты Антоний, сщмч. Владимир (Богоявленский) и Флавиан (Городецкий) в присутствии обер-прокурора П. П. Извольского. Подземная церковь-усыпальница отличалась богатством отделки в русско-визант. стиле, средства на к-рую пожертвовала купеческая дочь послушница А. Я. Лежоева (мон. Иоанна; 1869-1939; с 9 марта 1912 г.- казначея монастыря). Иконостас, стены и пол были облицованы плитами из белого мрамора (мастерская А. А. Баринова), образа написал Платонов. Мощи прав. Иоанна покоились перед правым клиросом под массивной мраморной плитой (ныне воссоздана). На ней были изображены крест и Евангелие. У гробницы находились образ прп. Иоанна Рильского (академик живописи Н. П. Шаховской, 1911 г.; утрачен) с неугасимой лампадой в виде митры и еще 15 лампад, иконы, среди к-рых - старинный образ Московских святителей (утрачены).

Высочайшим указом от 15 янв. 1909 г. С.-П. И. м. был возведен в первый класс. Со дня погребения прав. Иоанна к его гробнице началось массовое паломничество. В 1909 г. у нее побывали 80 архиереев, более 4 тыс. священников (1909-1910), были зафиксированы 12 чудесных исцелений. 20 июня 1912 г. у гробницы молился председатель Гос. думы М. В. Родзянко. 28 марта 1913 г., в день 10-летия возведения во игумении мон. Ангелины (Сергеевой), литургию в С.-П. И. м. служил архиеп. сщмч. Вениамин (Казанский), настоятельницу тогда же посетили Антиохийский патриарх Григорий IV (Хаддад), митрополиты Евлогий (Георгиевский) и свт. Макарий (Невский). 20 дек. 1916 г. в числе архиереев, служивших заупокойную литургию, были митрополиты сщмч. Владимир (Богоявленский) и свт. Макарий (Невский), а также архиеп. свт. Тихон (Беллавин).

С 19 окт. 1909 г. действовало «Общество в память отца Иоанна Кронштадтского» во главе с протопр. А. Дерновым, в руководство к-рого входили прот. Д. Фёдоров и свящ. И. Орнатский. На участке у мон-ря (набережная р. Карповки, 41) оно устроило деревянный странноприимный дом, а на Б. Пушкарской ул., 6 - приют для девочек-сирот (1912). В 1913 г. общество предполагало построить по соседству Дом трудолюбия с собственным храмом, но проект Р. Ф. Мельцера остался на бумаге, как и проект Никонова по возведению на набережной р. Карповки каменного 3-престольного монастырского храма-усыпальницы на 500 склепов, утвержденный императором 23 июня 1914 г.

16 мая 1910 г. при обители была заложена и 30 июня 1911 г. освящена еп. Нарвским Никандром (Молчановым) каменная часовня во имя прп. Серафима Саровского (архит. Никонов, проект 1909 г.: РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 665), а 19 окт. 1912 г. еп. Никандром освящен приют для 12-15 девочек-сирот. К этому времени существовали золотошвейная, белошвейная и иконописная мастерские, издавались книги в собственной типографии. В авг. 1914 г. в мон-ре был устроен лазарет на 50 коек для раненых и больных воинов (заведующая - делопроизводительница С.-П. И. м. послушница Александра Пантелеева; закрыт к маю 1918 г., как сестринский действовал до осени 1923), в конце года размещены 25 детей-сирот из Галиции. В годы первой мировой войны обитель приняла 40 сестер эвакуированного Леснинского Богородицкого женского монастыря, ранее окормлявшегося прав. Иоанном Кронштадтским. В авг. 1915 г. С.-П. И. м. пожертвовал 1000 р. на нужды беженцев. 22 нояб. 1916 г. при мон-ре был открыт первый в России Георгиевский приют. Осенью 1915 г. в саду обители выстроили небольшую каменную часовню, в к-рой погребли тела князей А. Г. Щербатова и Г. С. Васильчикова. Рядом были захоронены кн. А. К. Горчаков (Васильчиков и Горчаков геройски пали на полях сражений), столичный губернатор гр. А. В. Адлерберг и ряд др. аристократов. Сестер хоронили на Серафимовском кладбище С.-Петербурга.

К 1917 г. в С.-П. И. м. более чем из 200 сестер были 24 мантийные монахини (по др. данным, 18 монахинь и 286 послушниц и трудниц, с сестрами монастырского Вауловского скита - 350). Богомольцев привлекали в обитель строгость при совершении служб и образцовое благоустройство. В годы в войны мон-рь приезжали вел. кнг. Мария Павловна (посетила госпиталь 6 марта 1915) и вел. кн. Кирилл Владимирович с супругой Викторией Федоровной (24 окт. 1915). Здесь ежедневно служили 2, в праздники - 3 литургии. Капитал мон-ря на 1909 г. составил 237 тыс. р.

1917-2021 гг.

После Октябрьского переворота в С.-П. И. м. нек-рое время совершались архиерейские службы (их возглавляли, в частности, митр. свт. Тихон (Беллавин) и митр. сщмч. Вениамин (Казанский)), здесь был рукоположен во диакона (3 марта 1918) и во иерея (10 марта 1918) кн. Иоанн Константинович Романов (сын вел. кн. Константина Константиновича), к-рый с кон. 1917 г. пел и иподиаконствовал в С.-П. И. м. Осенью 1918 г., согласно устному преданию, в саду обители чекисты расстреляли 5 насельниц. Все земельные наделы и капиталы мон-ря и скита были национализированы. В обители, к-рой управляла игум. Ангелина (Сергеева), по-прежнему проживали ок. 200 сестер, в т. ч. 54 мантийные монахини и 7 схимонахинь. В кон. 1921 г. они образовали общину «Светоч». В приюте находились 9 сирот. В церковную общину входили ген.-майор Н. И. Калугин; сын адмирала, заведующий домом-музеем актрисы М. Г. Савиной, затем товарищ председателя приходского совета М. М. Колтовский (1882-1954, подвергался арестам в 1923 и 1933); бывш. потомственный почетный гражданин, директор Русского об-ва пароходства и торговли, попечитель дома-музея Савиной и муж актрисы А. Е. Молчанов († 3 мая 1921); профессор Женского медицинского ин-та Г. А. Смирнов; дети прот. Иоанна Давидовича (1852-1924), служившего в мон-ре (сын Василий и дочь Александра). 3 июня 1919 г. был конфискован банковский капитал обители (268 034 р.).

В июле 1919 г. при храмах С.-П. И. м. был образован приход, членами к-рого стали 1494 чел., в т. ч. прот. сщмч. Викторин Добронравов. 31 авг. сформирован церковно-приходский совет, его председателем избрали настоятеля храма прот. Димитрия Фёдорова († 13 июня 1921), а почетным председателем - игум. Ангелину. В июле 1920 г. председателем был назначен прот. И. Орнатский, настоятель с 1921 г. С дек. 1921 г. было запрещено преподавание детям Закона Божия. 19 апр. 1922 г., при изъятии церковных ценностей, верующие оказали сопротивление членам комиссии по изъятию и были разогнаны отрядом вооруженных курсантов. 16-17 мая обитель была разграблена повторно. 26 окт. 1922 г. мон-рю передали 43 иконы и часть инвентаря закрытой ц. во имя равноап. Марии Магдалины при Александро-Мариинском уч-ще для слепых. В трапезной с 1920-1921 гг. действовала ц. свт. Николая Чудотворца. С 1922 г. мон-рь входил в Петроградскую автокефалию.

22 февр. 1923 г. наркомат юстиции направил в Петроградский губисполком циркуляр о недопустимости дальнейшего существования городских мон-рей и подворий, особенно тех, где храмы соединены с жилыми помещениями. 18 апр. 1923 г. комиссия Петроградского райисполкома произвела осмотр обители, в результате чего было решено «монастырь закрыть и ликвидировать». 12 мая произошел фактический захват монастырских храмов членами «Живой церкви» во главе с прот. Иаковом Журавским при поддержке районных властей. Приходский совет был распущен. По секретному постановлению президиума Петроградского губисполкома от 19 мая 1923 г. 14-17 нояб. мон-рь был закрыт с передачей всего церковного имущества представителям райисполкома. В это же время большинство насельниц выселили из обители. Ок. 60 сестер отказались ее покинуть и переселились в коридоры и нежилые монастырские подвалы и на чердаки, образовав Карповскую жен. трудовую общину (коммуну). В сент.-окт. 1924 г. 15 сестер были арестованы и высланы. Официально обитель не существовала, но на полулегальном положении нек-рые из сестер проживали при соседнем приходе во имя прп. Алексия, человека Божия (1906-1911; архит. Г. Д. Гримм) (Геслеровский (ныне Чкаловский) проспект, д. 50, до 1927; храм был закрыт в 1935 и капитально перестроен под радиозавод), при церкви и часовне в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1904-1908; архитекторы А. И. фон Гоген, А. В. Иванов) (проспект Обуховской Обороны, д. 24, с мая 1923 по 1927, затем в Александро-Невской лавре, ок. 15 насельниц во главе с мон. Серафимой (Голубевой)), на Песочной ул., д. 33 (28 сестер) и д. 32, на ул. Рылеева, д. 5, и в др. местах. В Алексиевский храм перешел служивший в С.-П. И. м. с 1921 г. митрофорный прот. П. И. Виноградов, бывш. настоятель Андреевского собора в Кронштадте (расстрелян 14 марта 1938). Сестер окормляли также архимандриты Иаков (Аржановский), духовник прав. Иоанна Кронштадтского, Клавдий (Савинский) и Макарий (Воскресенский), принявшие впосл. мученическую кончину, священники Иоанн Житяев и Сергий Батышев (расстрелян в 1937), архим. Алексий (Терешихин) из Александро-Невской лавры. Руководили общинами схиигум. Ангелина (Сергеева), игум. Вероника (Романенко), насельница С.-П. И. м. со дня его основания и на протяжении 22 лет, с 1922 г.- настоятельница Воронцовского Благовещенского мон-ря; мон. Анастасия, в миру Александра Платонова - дочь худож. Ф. К. Платонова, религ. писатель, педагог. В ночь на 18 февр. 1932 г. арестовали не менее 70 сестер, продолжавших жить при обители, а также в городских квартирах. В ночь на 18 апр. были ликвидированы еще 2 небольшие монашеские общины - на набережной р. Карповки, д. 20/2, и на Лахтинской ул., д. 20/12. Была арестована и игум. Вероника (Романенко), 7 окт. 1933 г.- мон. Иоанна (Лежоева), в 1934 г.- мон. Анастасия (Платонова). Окончательное уничтожение общин произошло в 1935 г.: с 20 янв. до 12 февр. по т. н. делу иоаннитов было схвачено 55 чел., включая 4 священников и 9 монахинь.

В монастырском здании разместилось общежитие завода «Красный электрик», в церкви - клуб. По договорам от 25 марта и 17 дек. 1925 г. помещение мон-ря передали Научно-мелиоративному ин-ту, собор был полностью перестроен под его лабораторию и зал для собраний, Иоанновская ц.- под почвенный музей, а затем там установили газолиновый двигатель. Вся церковная утварь была разворована и распродана на толкучих рынках, иконостасы и большие иконы сожжены комендантами дома и в Карповских банях, сняты и проданы мраморная облицовка весом 700 пудов, колокола и все металлические предметы. В кон. 1923 г. была разрушена деревянная часовня, часовня прп. Серафима к лету 1927 г. приспособлена под трансформаторную будку, позднее снесена.

С 1923 г. со стороны властей неоднократно предпринимались попытки уничтожить или сокрыть останки прав. Иоанна Кронштадтского, перезахоронить их на территории Александро-Невской лавры, санкт-петербургского Новодевичьего в честь Воскресения Христова женского монастыря, Андреевского собора в Кронштадте, на Смоленском или Богословском кладбище. Весной 1926 г. сотрудники ОГПУ провели тайную операцию по перезахоронению гроба прав. Иоанна. Мраморную гробницу разобрали, а гроб опустили под пол храма-усыпальницы на глубину 2 м; пол затем забетонировали. Вход в усыпальницу прав. Иоанна, к которой даже в 20-х гг. XX в. не прекращался поток паломников, был к 1 марта 1926 г. замурован (в годы Великой Отечественной войны крипту перестроили под бомбоубежище). В 60-х гг. XX в. окончательно уничтожили кладбище.

В 80-х гг. XX в. верующие продолжали молиться у юж. стены храма, где напротив места погребения прав. Иоанна Кронштадтского на гранитном цоколе был выбит крест, и даже без уведомления властей обосновались в уцелевшей кладбищенской часовне-усыпальнице. К тому времени в зданиях обители размещались 12 различных учреждений: районный трест столовых, театр «Лицедеи», НИИ физкультуры, учебный центр вычислительной техники, ДОСААФ, общежития и квартиры, швейные и художественные мастерские и др.

В окт. 1989 г. правосл. общественности удалось добиться реализации постановления Ленгорисполкома об освобождении усыпальницы и Иоанновской ц. для подворья Пюхтицкого в честь Успения Пресвятой Богородицы ставропигиального женского монастыря, 3 сестры из к-рого прибыли в Ленинград летом того же года. 30 окт. 1990 г. на купол собора был поднят 1-й крест. 31 окт. было отслужено первое всенощное бдение, 1 нояб. состоялось освящение ц. прп. Иоанна Рильского митр. Алексием (Ридигером; впосл. патриарх Алексий II) в сослужении еп. Ладожского Арсения (Епифанова). 14 июня 1990 г. патриарх Московский и всея Руси Алексий II прибыл в монастырь, чтобы совершить прославление прав. Иоанна Кронштадтского в лике святых. Торжества проходили на улице, патриарху сослужили митрополиты Минский и Гродненский Филарет (Вахромеев) и Харьковский и Богодуховский Никодим (Руснак). Первой старшей монахиней являлась Георгия (Щукина), община насчитывала 14 сестер. 24 марта 1991 г. Георгия была возведена в сан игумении и назначена настоятельницей Горненского монастыря близ Иерусалима. С конца марта 1991 г. сестричество возглавляла старшая монахиня Серафима (Волошина; с 29 апр. 1992 игумения).

21 марта 1991 г. были установлены 3 креста над малыми куполами. 12 июля 1991 г., по окончании восстановительных работ, проводимых при активном участии насельниц Пюхтицкого мон-ря и студентов С.-Петербургских духовных школ, патриарх Алексий II освятил главный престол собора во имя Двенадцати апостолов (тогда же был поднят крест на главный купол собора) и 6 нояб.- правый придел во имя прав. Иоанна Кронштадтского (в числе сослуживших ему был митр. Смоленский и Калининградский Кирилл (Гундяев); ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси).

25 дек. 1991 г. Пюхтицкое подворье по определению Синода было преобразовано в самостоятельный ставропигиальный монастырь. Решением горисполкома от 30 янв. 1992 г. С.-П. И. м. был взят под охрану как объект культурного наследия регионального значения. 9 июля 1992 г. был поднят последний, 6-й, крест на купол собора. В 1998-1999 гг. был расселен и отремонтирован корпус 1903 г. на ул. Проф. Попова. В 1999-2000 гг. на углу этой улицы и Иоанновского пер. возвели храм-часовню в честь Покрова Пресв. Богородицы. Автор проекта архит. А. П. Викторов использовал неосуществленный проект постройки кладбищенской церкви Никонова в визант. стиле. Тогда же был возвращен мон-рю и отремонтирован корпус 1909 г., в нем разместились воскресная школа, мастерские и паломническая гостиница. В 2002 г., к 100-летию собора, он был капитально отреставрирован.

Главная святыня С.-П. И. м.- мощи прав. Иоанна Кронштадтского, находящиеся в крипте. В соборе также хранится большое число святынь. Образ Покрова Пресв. Богородицы был написан на холсте в 1901 г. в Леснинском мон-ре свящ. Иоанном Смирновым. Вероятно, икона попала в С.-Петербург при эвакуации обители в годы первой мировой войны, затем оказалась в Большеохтинской Никольской ц. Совершенно потемневший образ обновился в 1992-1993 гг., когда его передали в мон-рь. При иконе находились частицы ризы, покрова и пояса Пресв. Богородицы, вблизи от нее, с сев. стороны,- мощевик с частицами плащаницы Спасителя, мощей Киево-Печерских, Оптинских и мн. новопрославленных угодников Божиих, большой частицей мощей прп. Иоанна Рильского. Здесь же находятся Тихвинский образ Пресв. Богородицы, иконы с мощами вмч. Пантелеимона, мц. Людмилы Чешской, свт. Иннокентия (Вениаминова), прп. Сергия Радонежского, блж. Матроны Московской, с юж. стороны - Распятие с частью Древа Креста Господня; образ св. Иоанна Кронштадтского с принадлежавшей ему епитрахилью; дары патриарха Алексия II: Нерукотворный образ Спасителя (с частицей ризы Господней), иконы св. Иоанна Предтечи и свт. Николая Чудотворца, а также частицы мощей мн. рус. святых князей, княгинь и преподобных в 2 мощевиках - новом и в старой иконе Божией Матери «Всех скорбящих Радость»; киот с частицами мощей равноап. Марии Магдалины, преподобных Сергия Радонежского, Александра Свирского, Мартирия Зеленецкого, Серафима Саровского, мч. Андроника, иноков, в обители св. Саввы убиенных, и др. святых. Две частицы мощей вложены в храмовую икону Двенадцати апостолов на юго-зап. столбе. Имеются мощевики с частицами мощей апостолов, Глинских святых, свт. Спиридона Тримифунтского, мч. Трифона и др. святых; вложенный в икону Спасителя и избранных святых крест с частицами мощей вмц. Варвары, свт. патриарха Тихона, свт. Нектария Эгинского и др. святых; иконы благоверных кн. Петра и кнг. Февронии Муромских; священноисп. Луки (Войно-Ясенецкого) с частицами мощей. Икона свт. Николая Чудотворца с частицей мощей принадлежала мон. Иоанне (Лежоевой).

В июле 1993 г. Божественную литургию в монастырском соборе совершили К-польский Патриарх Варфоломей I Архондонис и патриарх Алексий II. В крипте бывш. мраморный иконостас был восстановлен в дереве. 29 окт. 1997 г. в этот храм были перенесены с Никольского кладбища Александро-Невской лавры останки схиигум. Ангелины (Сергеевой), почившей 8 февр. 1927 г. (гробница у юж. стены); там же находятся части ее облачения. Ц. прп. Иоанна Рильского расписана в 1999 г. к престольному празднику, в храмовом образе находится частица мощей прп. Иоанна.

В бывш. покоях и приемной прав. Иоанна Кронштадтского располагается резиденция патриарха Московского и всея Руси. В Патриарших покоях - рабочий стол прав. Иоанна, в крипте - небольшой музей с реликвиями, связанными с кронштадтским пастырем, в т. ч. его облачения и письменный прибор, фотографии.

Богослужения совершаются ежедневно утром и вечером, также ежедневно открыт храм-усыпальница во имя прав. Иоанна Кронштадтского (бывш. храм святых Илии и Феодоры). При обители действует воскресная школа для детей, проводятся катехизические занятия для взрослых. Решением Синода от 25-26 дек. 2013 г. игуменией мон-ря определена мон. Людмила (Волошина). 2 апр. 2014 г. Патриарх Кирилл возвел ее в сан игумении. Старшим священником служил прот. Николай Беляев († 12 янв. 2021).

Общая площадь монастырской территории составляет 10 644 кв. м, зданий - 9077,7 кв. м. Более 70 сестер трудятся на клиросном послушании, в рукодельной, швейной, переплетной, иконописной мастерских, просфорне, трапезной, б-ке, гостинице, на полях и огородах.

Скиты

В сент. 1903 г. сенатор, тайный советник гр. В. П. Мордвинов (1833-1908) подарил прав. Иоанну и С.-П. И. м. свое имение площадью 890 дес. (из них 33 дес. пашенной земли) в с. Ваулове Романово-Борисоглебского у. Ярославской губ. с лесом и полями. К имению относились Успенская ц. (1749-1751; строитель помещик А. И. Алябьев, обновлена в 1884-1885), теплая Александро-Свирская ц. (1767; строитель В. А. Алябьев), колокольня (1892-1893), большой дом. Местночтимыми считались иконы Божией Матери «Грузинская», «Знамение» и «Благодатное Небо», написанная маслом по жести по заказу Мордвинова и почитавшаяся прав. Иоанном. В семье местного свящ. Павла Зефирова в 1879 г. родился сын Петр, к-рый стал священником, расстрелян 23 июля 1918 г. и прославлен как священномученик (см. Петр Зефиров).

По желанию кронштадтского пастыря определением Синода от 12 сент. 1903 г. в Ваулове был основан Успенский скит. Заведующей скитом была назначена мон. Евпраксия (Кононова), тетя игум. Ангелины. Усердием прав. Иоанна в скиту были построены причтовый и сестринский корпуса, паломническая гостиница, скотный двор, пасека, кирпичный завод, а также деревянный 2-этажный дом (1906) для прав. Иоанна, к-рый любил жить в скиту. Он распорядился высадить липовую аллею, сохранившуюся до наших дней. 28 июля 1908 г. прав. Иоанна посетил в скиту свт. Тихон (Беллавин), архиеп. Ярославский и Ростовский. В 1908 г. в Успенском скиту находилось ок. 100 сестер, к 1917 г. их число уменьшилось до 84. Служил в скиту свящ. Михаил Сретенский. В июне 1917 г. в Вауловский скит сестра Александра Пантелеева увезла часть реликвий С.-П. И. м. и там зарыла в землю (в 1927 ценности были обнаружены и разграблены). В 1919 г. скит был закрыт, и часть сестер переселилась в С.-П. И. м.

К 30-м гг. XX в. оба храма и ограда были разрушены. На территории скита разместились племхоз № 20, конюшня, совхоз «Ваулово», хозяйство Тутаевского моторного завода. В 1997 г. приход был возрожден, в странноприимной устроили домовую ц. во имя прав. Иоанна Кронштадтского. На уцелевших фундаментах по образцу прежде существовавшего построен храм прп. Александра Свирского (ныне Успенский, 2007-2011; архит. В. А. Медведев; освящен 1 нояб. 2011 еп. Вениамином (Лихомановым)). Близкий к кубу четверик под купольной кровлей с главой имеет полукруглый в плане алтарь и притвор, отдельно возвышается колокольня. Икона «Благодатное Небо» сохранилась в Воскресенском соборе Романова-Борисоглебска (Тутаева) и 31 окт. 2005 г. была возвращена в скит, имеющий статус архиерейского подворья Рыбинской и Даниловской епархии.

В дер. Вартемяги Всеволожского р-на Ленинградской обл. находится монастырское подворье с ц. во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и Софии и обширным хозяйством. Храм был сооружен в 1826 г. (по др. сведениям, в 1836-1840) графами Андреем и Григорием Шуваловыми в память их матери кнг. Софии Григорьевны Щербатовой в имении, которое принадлежало этому роду с 1726 г. 8 авг. 1840 г. он был освящен во имя мц. Софии. Автор проекта - известный мастер рус. классицизма архит. Д. И. Висконти (1772-1838). В плане здание близко к кресту. Главный четверик завершен массивным барабаном со шлемовидным куполом и с воссозданными 4 малыми декоративными главками по углам здания. К нему примыкают полуциркульный в плане алтарь, 4-колонные портики и звонница с четвериком звона высотой 11 саж., построенная гр. П. А. Шуваловым в 1871 г. В то же время были устроены паперти из бременского камня, кирпичные своды, мраморный пол, церковь окрашена в светло-голубые тона. В 1870 г. было открыто приходское попечительство и 2 деревянных дома причта переданы в церковную собственность (не сохр.). В 1874 г. гр. Шувалов с участием земства построил особый дом для школы, открытой в 1861 г. гр. О. Э. Шуваловой, и в 1877 г. передал его земству (не сохр.). Церкви принадлежали 30 дес. земли.

В крипте находилось семейное захоронение 11 чел. из рода Шуваловых, сохранились только плиты над захоронениями младенцев Андрея († 1857) и Петра († 1862) Павловичей. В юго-зап. части погребены строитель храма обер-камергер гр. А. П. Шувалов и его жена Фекла Игнатьевна († 1873), открывшая в приходе приют для бедных на 6 чел. Над мраморными надгробными плитами находился образ ап. Андрея Первозванного работы академика профессора имп. АХ П. Ф. Плешанова (1829-1882). В сев.-зап. стороне была надгробная мраморная часовня гр. О. Э. Шуваловой, урожд. княгини Белосельской-Белозерской (1838-1869), работы скульптурной мастерской «В. Мадерни и Е. Руджия» с иконой равноап. Марии Магдалины у Креста письма акад. И. А. Тюрина. О. Э. Шувалова заменила старый иконостас новым 3-ярусным, в рус. стиле, для к-рого собственноручно написала на полотне местные иконы Спасителя и Божией Матери. Ее муж, гр. Павел Андреевич, был погребен там же в 1908 г. Рядом с церковью была построена часовня-усыпальница в неоклассицистическом стиле, где были похоронены убитый в Москве в 1905 г. террористом гр. П. П. Шувалов и его сын Николай, погибший на фронте в 1914 г. (сохр. в перестроенном виде).

В 1918 г. усадебная церковь стала приходской, ее настоятелем служил свящ. Василий Алексеевич Иконников. Приходский храм был закрыт в мае 1936 г. и переоборудован под клуб, затем там находился склад горюче-смазочных материалов. Два усадебных дома разрушили к 30-м гг. XX в. В 1960 г. была предпринята попытка разрушить и церковное здание. В 1991 г. ц. мц. Софии была передана Вартемягской религ. правосл. общине, а 27 янв. 1993 г. в связи с приобретением монастырем земельного участка в дер. Вартемяги - в ведение С.-П. И. м. Полуразрушенная церковь была полностью восстановлена и 9 июля 1996 г. освящена патриархом Алексием II в сослужении митр. С.-Петербургского и Ладожского Владимира (Котлярова). Установлен 2-ярусный иконостас в стиле классицизма. В 2007 г. проведены ремонтные работы и росписи храма, в котором ныне пребывают частицы мощей Киево-Печерских святых, мч. Трифона, блж. Матроны Московской. При патриарших покоях на 3-м этаже деревянного корпуса в 1996-1997 гг. устроена домовая Успенская ц., в крипте - крещальня. При храме расположено новое сестринское кладбище, на к-ром сохранился ряд старых могил: гр. В. А. Бобринского, погибшего в войне за освобождение славян, барона А. Мейендорфа и др. На подворье построен краснокирпичный, 2-этажный, на высоком цоколе корпус. В 1-й пол. 10-х гг. XXI в. на территории усадьбы сооружена шатровая часовня вмч. Георгия в рус. стиле. Богослужения на подворье совершаются в субботние, воскресные и праздничные дни.